في خطوة مفاجئة قد تحمل أبعاداً استراتيجية لواقع الإنترنت في لبنان، أجرى رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك اتصالاً برئيس الجمهورية اللبنانية أعرب فيه عن اهتمامه بإدخال خدمة "ستارلينك" إلى السوق اللبنانية. هذا الاهتمام الذي يأتي في توقيت حرج، يعيد فتح النقاش حول مستقبل قطاع الاتصالات في البلاد، وحدود السيادة الرقمية، وموقع الدولة في عصر العولمة التقنية.

منذ استقلال لبنان، لم تُسجّل أي سابقة رسمية أو قانونية تسمح لجهة خاصة محلية أو أجنبية بربط خدماتها مباشرة مع الخارج من دون المرور عبر البوابات الرسمية التابعة للدولة. فالمرسوم الاشتراعي رقم 126 الصادر في 7 حزيران 1959، منح الدولة اللبنانية حصراً حق الإنشاء والاستثمار والاستعمال لشبكات الاتصالات الدولية. وهذا الاحتكار ظلّ قائماً حتى في أحلك مراحل الانهيار المالي وتفكك مؤسسات الدولة، ولم يتم خرقه قانونياً حتى اللحظة.

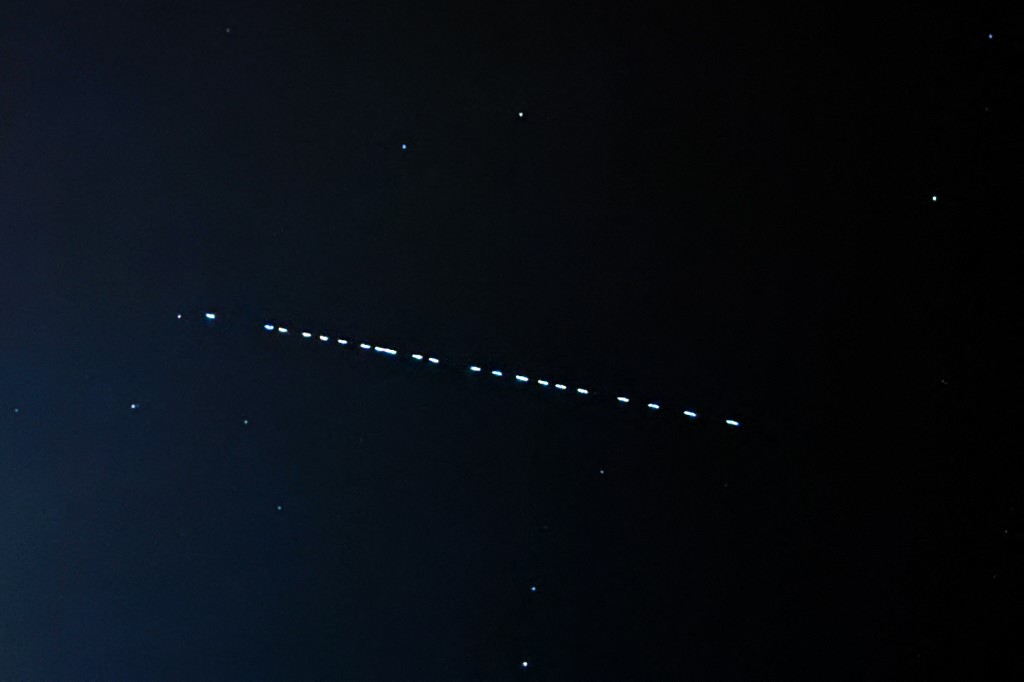

لكن خدمة "ستارلينك" بطبيعتها تتجاوز هذا الإطار القانوني التقليدي. فهي تتيح للمستخدمين الاتصال مباشرة بالأقمار الاصطناعية من خلال أجهزة صغيرة، لتنقل الإشارة من الطبق المثبت على سطح المنزل إلى الفضاء، ثم إلى محطة أرضية تقع في بلد أجنبي، ومن هناك إلى شبكة الإنترنت العالمية، من دون أن تمر بأي من البوابات التي تديرها الدولة اللبنانية عبر وزارة الاتصالات أو مؤسسة "أوجيرو". بمعنى آخر، فإن الخدمة تتيح نوعاً من "الإنترنت السيادي" الخاص بالمستخدم، لا تخضع عملياً لأي رقابة لبنانية مباشرة، وهو ما يطرح إشكالية قانونية بالغة التعقيد.

من الناحية الدستورية، فإن أي منح للترخيص في الوضع الحالي قد يُعد باطلاً، وقابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة. ولهذا السبب، يرى قانونيون ومتابعون أن الحل لا يكون بالتجاوز، بل عبر إصدار قانون جديد عصري من مجلس النواب، يواكب التطورات التكنولوجية، وينظم قطاع الإنترنت الفضائي بما يحفظ المصلحة الوطنية ويحدد ضوابط السيادة وحقوق الدولة. ويشمل ذلك وضع شروط الرقابة، وتنظيم الرسوم، وتحديد الجهة المخولة بالمراقبة، وضمان الأمن السيبراني.

التحفّظ القانوني لا يقف وحيداً في مواجهة "ستارلينك"، إذ أن شركات خدمات الإنترنت التقليدية (ISP وDSP) أعلنت اعتراضها الصريح على دخول الشركة إلى السوق اللبنانية، محذّرة من احتمال فقدان المشتركين، وغياب المساواة في الالتزامات الضريبية، فضلاً عن تهديد البنية التحتية المحلية التي استثمرت فيها الشركات على مدى سنوات. لكنها، وفق رأي عدد من المتخصصين في القطاع، مخاوف مبالغ فيها، إذ أن خدمة الإنترنت الفضائية ما زالت عالية الكلفة نسبياً مقارنة بالخدمات الأرضية، كما أنها تستهدف في المقام الأول المناطق النائية أو غير المخدمة، ما يجعلها مكملة وليست بديلاً.

من جهة أخرى، فإن تجارب الدول الأخرى تشير إلى تنوع كبير في التعامل مع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. ففي فرنسا، ألغى مجلس الدولة عام 2022 ترخيص "ستارلينك" بعد طعن تقدمت به جمعيات مدنية لأسباب تتعلق بالبيئة والمنافسة. أما الاتحاد الأوروبي، فقرر بناء مشروعه السيادي الخاص المعروف باسم IRIS²، لتعزيز "الاستقلال الرقمي" وتقليل الاعتماد على الشركات الأميركية. في المقابل، تعتمد دول مثل الإمارات سياسة أكثر مرونة، لكنها تفرض رقابة صارمة وتحتفظ بملكية الدولة على جميع البوابات الدولية.

لبنان يقف اليوم أمام مفترق طرق حساس. من جهة، هناك فرصة فعلية للاستفادة من خدمة متقدمة قد تحل جزءاً من أزمة الاتصال، خصوصاً في المناطق الريفية أو تلك التي تعاني من ضعف البنية التحتية. ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاوز الحاجة إلى سيادة الدولة على حركة البيانات والمعطيات العابرة للحدود، ولا إلى ضرورة تنظيم الإطار القانوني لهذه الخدمة بما يضمن الشفافية والمصلحة العامة.

وزير الاتصالات شارل الحاج أوضح في بيان رسمي أن الوزارة لا ترفع أي مشروع قرار أو مرسوم إلى مجلس الوزراء من دون استشارة الجهات القانونية المختصة، مؤكداً أن ملف "ستارلينك" لن يكون استثناء. ما يشير إلى وجود نية لإدارة الملف من داخل المؤسسات الرسمية، ولو بخطوات محسوبة و تدريجية.

الخلاصة أن دخول "ستارلينك" إلى لبنان ليس مجرد تطور تقني، بل تحوّل سياسي واقتصادي وقانوني. والمطلوب ليس رفض الخدمة أو القبول بها على عواهنها، بل المبادرة إلى وضع تشريع واضح يحدد الإطار العام، ويفتح المجال أمام تنظيم العلاقة بين الدولة والتكنولوجيا الحديثة، ويحمي لبنان من فوضى رقمية لا قدرة له على إدارتها في زمن الانهيار.

يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:

comment@alsafanews.com

سياسة

سياسة