Dans une démarche inattendue qui pourrait avoir des implications stratégiques pour le paysage numérique libanais, l’entrepreneur américain Elon Musk a contacté le président de la République libanaise afin de lui faire part de son intérêt à introduire le service Starlink sur le marché libanais. Une initiative qui intervient à un moment critique et ravive le débat autour de l’avenir du secteur des télécommunications au Liban, de la souveraineté numérique et du rôle de l’État à l’ère de la mondialisation technologique.

Depuis l’indépendance du Liban, aucun précédent légal ou officiel n’a autorisé une entité privée, locale ou étrangère, à connecter directement ses services à des réseaux internationaux sans passer par les passerelles contrôlées par l’État. Le décret-loi n° 126 du 7 juin 1959 accorde à l’État libanais l’exclusivité de la création, de l’exploitation et de l’utilisation des réseaux de télécommunications internationaux. Ce monopole est demeuré intact, même durant les pires épisodes de la crise financière ou l’effondrement des institutions étatiques, et n’a encore jamais été rompu sur le plan juridique.

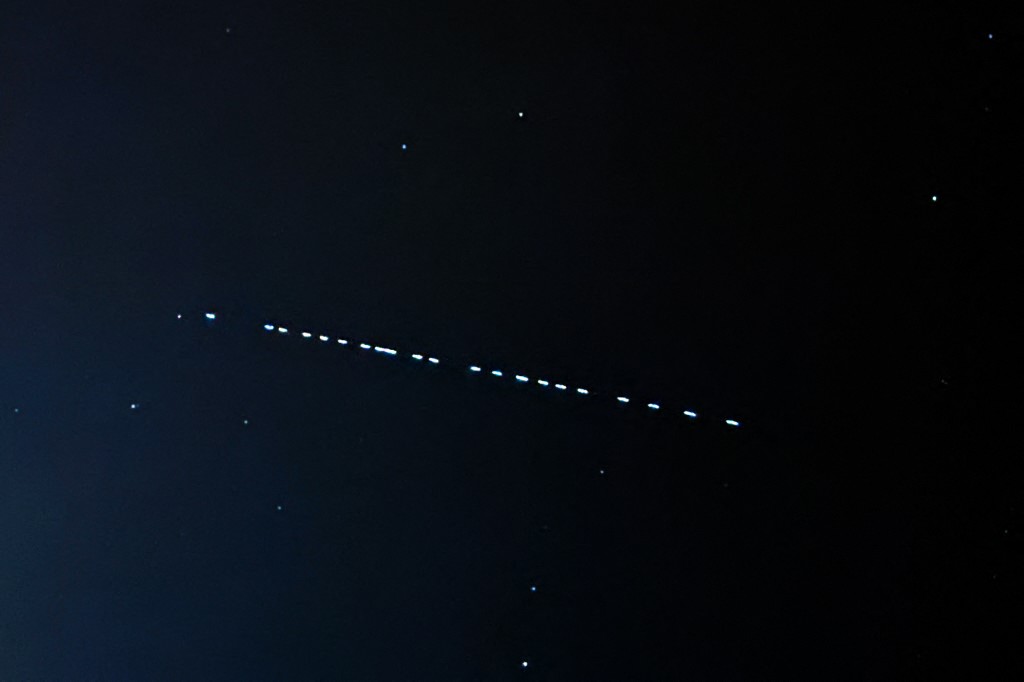

Or, la technologie de Starlink remet en cause ce cadre juridique traditionnel. Le service permet aux utilisateurs de se connecter directement à des satellites via de petits appareils, transmettant le signal depuis une antenne installée sur leur toit vers l’espace, puis vers une station terrestre située à l’étranger, avant de rejoindre le réseau internet mondial — le tout sans passer par les infrastructures contrôlées par le ministère libanais des Télécommunications ou par l’organisme public Ogero. En d’autres termes, Starlink donne accès à une forme « d’internet souverain » propre à l’utilisateur, pratiquement hors de portée de toute supervision directe de l’État libanais — soulevant ainsi de nombreuses questions juridiques complexes.

D’un point de vue constitutionnel, l’octroi d’une telle licence dans les conditions actuelles pourrait être considéré comme nul et susceptible d’être annulé par le Conseil d’État libanais. C’est pourquoi des juristes et experts estiment que la solution ne réside pas dans le contournement de la loi, mais dans l’adoption, par le Parlement, d’un cadre législatif moderne, capable d’accompagner les évolutions technologiques, de réguler l’internet satellitaire, de préserver les intérêts nationaux et de définir clairement les limites de la souveraineté ainsi que les droits de l’État. Ce cadre devrait également établir des mécanismes de contrôle, fixer les redevances, désigner l’autorité de surveillance et garantir la cybersécurité.

Mais les objections juridiques ne sont pas les seuls obstacles à l’arrivée de Starlink. Les fournisseurs traditionnels d’accès à internet (ISP et DSP) au Liban ont exprimé publiquement leur opposition, avertissant d’un risque de perte d’abonnés, d’une inégalité fiscale et de menaces sur l’infrastructure locale dans laquelle ils ont investi pendant des années. Toutefois, plusieurs experts du secteur estiment que ces craintes sont exagérées. Le coût de l’internet par satellite reste relativement élevé par rapport aux services terrestres, et il est principalement destiné aux zones isolées ou mal desservies — ce qui en fait un complément plutôt qu’un concurrent direct.

À l’international, les réponses à l’internet satellitaire varient. En France, le Conseil d’État a annulé en 2022 l’autorisation accordée à Starlink, à la suite d’un recours d’associations civiles invoquant des préoccupations environnementales et concurrentielles. L’Union européenne est allée plus loin en lançant son propre projet souverain, IRIS², visant à renforcer l’« indépendance numérique » et à réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises américaines. À l’inverse, des pays comme les Émirats arabes unis adoptent une approche plus souple, tout en imposant une surveillance stricte et en conservant la propriété étatique de toutes les passerelles internationales.

Le Liban se trouve aujourd’hui à un carrefour délicat. D’un côté, il pourrait tirer parti d’un service de pointe capable de résoudre en partie ses problèmes de connectivité, notamment dans les zones rurales ou délaissées sur le plan infrastructurel. De l’autre, il doit préserver sa souveraineté sur les flux de données transfrontaliers et établir un cadre juridique clair assurant la transparence et la protection de l’intérêt général.

Dans un communiqué officiel, le ministre des Télécommunications, Charbel Haj, a précisé que son ministère ne soumet aucun projet de décision ou de décret au Conseil des ministres sans consulter les autorités juridiques compétentes, ajoutant que le dossier Starlink ne fera pas exception. Une déclaration qui témoigne d’une volonté de traiter la question dans les règles institutionnelles, de manière progressive et encadrée.

En conclusion, l’arrivée de Starlink au Liban ne constitue pas seulement une avancée technologique : c’est un tournant politique, économique et juridique. Il ne s’agit ni de refuser le service, ni de l’accepter sans réserve, mais bien d’élaborer une législation claire, capable d’organiser la relation entre l’État et les technologies émergentes, et de protéger le Liban contre un chaos numérique qu’il ne serait pas en mesure de maîtriser en temps de crise nationale.

Prière de partager vos commentaires sur:

comment@alsafanews.com

Politique

Politique